Artigos

Ocupação da Força de Trabalho Feminina na Agropecuária Paulista¹

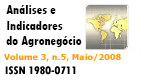

As mulheres sempre participaram intensamente das atividades agropecuárias. Na estrutura de produção familiar, geralmente trabalham na pecuária leiteira, nas pequenas indústrias rurais artesanais, tais como: as de farinha, doces e queijos, além de serem arregimentadas para as colheitas de algodão, de café e demais cultivos. Em 1971 a participação da população trabalhadora feminina residente nos imóveis rurais em relação ao total de residentes era de 26,3%, passando para 25,4% em 1981. Em termos absolutos o total de trabalhadoras residentes, que era de 347,8 mil em 1971, decresceu para 192,1 mil em 1981. A queda mais acentuada ocorreu nas categorias de parceiros, arrendatários, colonos e empreiteiros. Relativamente, há um aumento na participação das mulheres familiares do proprietário bem como das assalariadas (mensalistas e diaristas residentes) (VICENTE, 1997)2. Em 1990 a parcela da população trabalhadora feminina residente nos imóveis rurais que era de 21,1% (166,2 mil pessoas) ficou ao redor de 24,2% em 2000 (136,4 mil pessoas), com queda de 29,3 mil mulheres ocupadas, concentradas, principalmente, na parceria, no colonato e na categoria empreiteiros. Em 2000, as familiares do proprietário (80,9 mil e 59,1%) e assalariadas (30,3 mil e 22,1%) constituem as categorias mais representativas. É com o assalariamento que o trabalho feminino deixa de ser configurado como complemento ao trabalho masculino. No período, acima citado, a média de mulheres assalariadas foi de 30 mil, ou seja, constitui-se na segunda categoria mais importante (VICENTE, 1997) (Tabela 1 e Figura 1). Parte da ocupação feminina residente no setor rural é composta de meninas de até 15 anos sendo que no período analisado passou de 10,7% (14.673 meninas) em 2000 para 5,7% (8.334 meninas) em 2006. Deve-se atentar que estas meninas constituem-se em sua maioria como membro da família do proprietário. Mesmo assim, na categoria assalariados o número de jovens vem crescendo nos últimos anos o que é preocupante, pois esta faixa etária deveria estar voltada, principalmente, para seu desenvolvimento educacional. Mas o peso dessa mão-de-obra na renda familiar é a principal barreira para que estas jovens se voltem exclusivamente para sua formação. No período mais recente, 2000-20063, a participação da população trabalhadora feminina residente nas UPAs em relação ao total de residentes variou de um mínimo de 22,7% em 2003 (108,1 mil mulheres) a um máximo de 29,1% em 2006 (142,2 mil mulheres). A média no período considerado foi de 25,6% (Tabela 2 e Figura 2).

Figura 1 - Evolução da Ocupação Feminina Residente na UPA em Atividades Agropecuárias, Estado de São Paulo, 2000-2006.

Fonte: IEA/CATI.

Tabela 2 - Número de Mulheres no Total da População Trabalhadora em Atividades Agropecuárias, Residentes na UPA, Estado de São Paulo, 2000-2006

| Ano | N. de mulheres | Total de trabalhadores | % |

| 2000 | 136.884 | 565.782 | 24,2 |

| 2001 | 130.642 | 509.781 | 25,6 |

| 2002 | 138.275 | 572.872 | 24,1 |

| 2003 | 108.142 | 477.156 | 22,7 |

| 2004 | 112.972 | 432.362 | 26,1 |

| 2005 | 122.709 | 441.158 | 27,8 |

| 2006 | 142.154 | 488.370 | 29,1 |

Fonte: Instituto de Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

Figura 2 - Participação Percentual das Mulheres no Total de Trabalhadores Ocupados, Residentes na UPA, Estado de São Paulo, 2005-2006.

Fonte: IEA/CATI.

Ao se comparar as estimativas do início da década de 1970 com as atuais, pode-se verificar que o percentual das trabalhadoras em relação ao total de residentes pouco se alterou, porém, em termos absolutos, a queda foi significativa, acompanhando o movimento observado para o mercado de trabalho agrícola como um todo, em decorrência da modernização dos processos de produção na agricultura.

Ressalte-se que uma parcela de trabalhadores deixa o campo apenas no aspecto referente à residência, no entanto, permanece na atividade agrícola. Tal mudança deveu-se, em parte, à necessidade de proporcionar à família melhores condições de serviços educacionais e de saúde, por exemplo. Com a mudança para a cidade, para a mulher fica mais difícil exercer a atividade de trabalhadora no campo, pois os espaços mais distantes impedem na maioria das vezes que se concilie o trabalho produtivo e o doméstico.

Há que se considerar, também, que uma parcela dos trabalhadores agrícolas não consegue se inserir no mercado de trabalho urbano, o que o impele a retornar ao campo, principalmente, como trabalhador temporário. A modernização da agricultura, ao vir acompanhada da monocultura crescente, casos mais da cana-de-açúcar e da laranja, veio acompanhada de importante intensificação da ocupação das trabalhadoras para sustentar sua expansão.

A inserção desta trabalhadora como bóia-fria está relacionada com a forma como tem se dado o próprio desenvolvimento da agricultura, cujas mudanças nos processos produtivos e nas formas de organização das atividades produtivas intervêm constantemente no cenário da produção agropecuária.

Na contratação para o corte da cana, por exemplo, não existe distinção entre homens e mulheres, o que importa às empresas sucroalcooleiras é o potencial de trabalho, ou seja, a quantidade de toneladas que o trabalhador possa cortar em dias normais. Embora o corte da cana caracterize-se por ser uma atividade em que predomina a ocupação masculina, a presença da mulher ocorre dada a habilidade que possuem no manuseio do podão.

Ressalte-se que ao ocorrer o processo de mecanização das operações agrícolas, mais recentemente incluindo a colheita, as trabalhadoras, vítimas de histórica discriminação no campo, são as primeiras a perder sua ocupação.

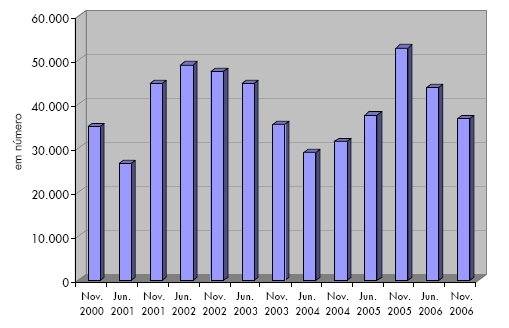

Em junho e novembro de 2006, a ocupação das mulheres volantes correspondeu a 17,9% (43,7 mil) e a 15,6% (36,7 mil), respectivamente, do total de volantes ocupados. No período considerado, de novembro de 2000 a novembro de 2006, ocorreram oscilações na ocupação das mulheres volantes nos meses de junho e novembro. Dentre as principais atividades empregadoras de mão-de-obra (feminina) destacam-se as colheitas do café e de cana em junho, enquanto em novembro se processa a colheita de laranja bem como a finalização da colheita de cana. Portanto, variações na produção desses cultivos afetam a ocupação da mão-de-obra. A participação das mulheres volantes (em média) em novembro de 2004 foi de 9,4% (31,4 mil) e de 21,4% (52,7 mil) em novembro de 2005 (Tabela 3 e Figura 3).

Tabela 3 - Número de Mulheres Volantes e Participação no Total Ocupado na Categoria, Estado de São Paulo, Junho e Novembro de 2000 a 2006

| Mês | Mulheres | Total | % |

| Nov./00 | 34.921 | 268.472 | 13,0 |

| Jun./01 | 26.574 | 195.720 | 13,6 |

| Nov./01 | 44.677 | 229.536 | 19,5 |

| Jun./02 | 48.837 | 251.904 | 19,4 |

| Nov./02 | 47.343 | 256.880 | 18,4 |

| Jun./03 | 44.555 | 232.113 | 19,2 |

| Nov./03 | 35.246 | 234.512 | 15,0 |

| Jun./04 | 29.018 | 181.507 | 16,0 |

| Nov./04 | 31.452 | 335.961 | 9,4 |

| Jun./05 | 37.481 | 242.858 | 15,4 |

| Nov./05 | 52.704 | 246.031 | 21,4 |

| Jun./06 | 43.701 | 244.688 | 17,9 |

| Nov./06 | 36.715 | 235.932 | 15,6 |

Fonte: Instituto de Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.

Figura 3 - Ocupação das Trabalhadoras Volantes, Estado de São Paulo, Junho e Novembro de 2000 a 2006.

Fonte: IEA/CATI.

Ao se considerar anos anteriores, verifica-se que as trabalhadoras volantes registravam uma parcela maior no total da ocupação: em abril de 1979 correspondiam a 24,4% (99,4 mil), passando para 28,3% (124,4 mil) em abril de 1986. A partir de então, as estimativas indicam decréscimos, chegando a 22,8% (71,9 mil) em abril de 1991.

Ao mesmo tempo em que são esperados decréscimos na oferta de trabalho para as mulheres nas etapas da produção a serem mecanizadas, como a colheita de cana, oportunidades têm surgido em setores como na hortifruticultura, notamente no cultivo e processamento de hortaliças, que ocupou, em 2006, 56% de mão-de-obra feminina na região sudeste4.

_________________________________________________________________

1Artigo integrante do projeto NRP 1901- Demografia e Ocupação de Mão-de-obra no Rural Paulista, 2000-2006.

2VICENTE, M. C. M. Inserção da força de trabalho feminina: as bóia-frias na agricultura do sudoeste paulista. 1997. 228 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Letras, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo.

3Para estimar o total de mulheres ocupadas nas atividades rurais do Estado de São Paulo de 2000 a 2006, utilizou-se uma amostra probabilística composta por 3.204 unidades de produção agropecuária (UPAs), sorteada com base no cadastro obtido no Censo Agropecuário realizado por meio do IEA e da CATI, conhecido por Projeto LUPA. O trabalho residente foi obtido em novembro e o volante em junho e novembro.

4GEORGINO, M. Desmistificando a mão-de-obra feminina. Hortifruti Brasil, Piracicaba, v. 6, n. 65, p. 6-13, jan./fev. 2008.

Palavras-chave: ocupação feminina, trabalho rural.

Data de Publicação: 07/05/2008

Autor(es):

Celma Da Silva Lago Baptistella (csbaptistella@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

Maria Carlota Meloni Vicente (carlota@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

José Eduardo Rodrigues Veiga (zeveiga@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

Carlos Eduardo Fredo (cfredo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

Vera Lucia Ferraz dos Santos Francisco Consulte outros textos deste autor