Artigos

Colheita manual representa 75,6% da área total de café em SP

A

colheita manual do café representou 75,6% da área total colhida na safra 2004/05

no Estado de São Paulo, bem abaixo dos 94,0% relativos à safra 1997/98. Os

percentuais de uso de colhedeiras e do sistema manual com auxílio de

equipamentos motorizados (inclui derriçadeiras mecânicas) foram,

respectivamente, de 5,4% e de 19,0%. Este é um dos destaques na

evolução das técnicas adotadas nas operações agrícolas do café, bem como no uso

da mão-de-obra, apontada em levantamento amostral referente às safras 1997/98 e

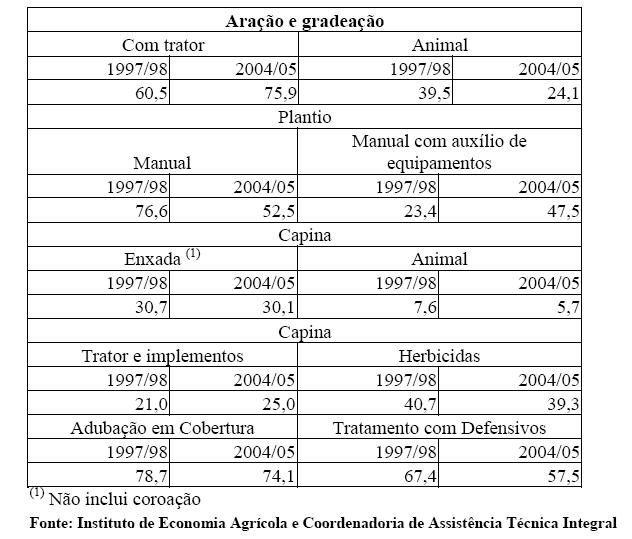

2004/05.1 Tabela 1 - Percentual

de área arada, plantada e capinada segundo o processo utilizado e percentual de

área adubada em cobertura e tratada com defensivos na cultura do café, Estado de

São Paulo, 1997/98 e 2004/05

A

cultura do café pode ser conduzida com técnicas que englobam desde operações

manuais e tração animal até a mecanização quase total, em função do tamanho do

cafezal e da declividade do terreno. A operação da colheita ainda é

predominantemente manual.

A

importância econômica da cafeicultura na agricultura paulista é considerável. O

café é a terceira principal atividade, entre as culturas perenes e semi-perenes

cultivadas no Estado de São Paulo, em valor da produção (dados de 2005),

ultrapassado apenas pela cana-de-açúcar e pela laranja. A área cultivada com

café correspondia, em 2005, a 237,9 mil hectares, com produção obtida de 3,4

milhões de sacas (60 kg) de café beneficiado. Em 1998, a área cultivada era de

314,6 mil hectares e a produção atingiu 4,1 milhões de

sacas2.

A

operação de preparo do terreno (aração e gradeação) para o plantio de novos

cafezais ocupava apenas 0,2% do total de dias-homem utilizados em 2004/05,

abaixo dos 0,6% correspondentes à safra 1997/98. A utilização de tração animal

foi verificada em 24,1% da área arada e gradeada no Estado em 2004/05, com

decréscimo de aproximadamente 15 pontos percentuais dessa técnica em relação à

1997/98. Essa utilização se deve aos plantios em terrenos com acentuada

declividade ou em pequenas propriedades que não dispõem de tratores (tabela 1

e figura 1).3

O

plantio de café ocorre principalmente no período chuvoso ou, fora deste, com

irrigação. Em 2004/05, a proporção de área irrigada foi de 3,4%. O plantio

manual, com auxílio de equipamentos (utiliza-se, por exemplo, o sulcador que

abre os sulcos onde serão marcados os locais de colocação de mudas)4,

foi realizado em 47,5% do total de hectares plantados em 2004/05. Este

percentual é superior ao observado no final da década de 1990 (23,4%), embora

muitos produtores ainda realizem a abertura de covas diretamente no alinhamento

das ruas de plantio. Verificou-se pequeno crescimento, para 75,1%, na área

adubada no plantio proporcionalmente ao total plantado em 2004/05, em relação

aos 74,4% em 1997/985.

As

operações de plantio e adubação corresponderam a 1,6% e 0,8% do total de

dias-homem ocupados, respectivamente, nas safras 1997/98 e 2004/05. Salienta-se

que estes valores podem oscilar em função de maiores ou menores incentivos aos

novos plantios (tabela 1 e figura 1).

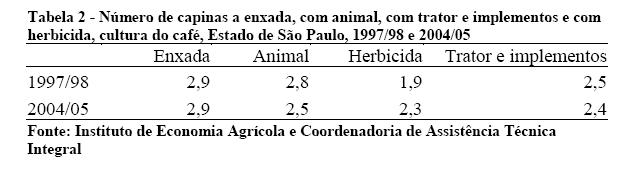

As

capinas são operações importantes para a preservação da produtividade dos

cafezais. Na atualidade (2004/05), predomina o uso de herbicidas (39,3% da área

total capinada), de enxada (30,1%) e de trator e implementos (grade ou

roçadeira, 25,0%). A capina com animal é menos empregada; ou seja, representa

5,7% da área total capinada. Ao comparar as safras 1997/98 e 2004/05, pode se

constatar que o número de capinas realizadas durante o ano permaneceu inalterado

na técnica a enxada (2,9), apresentou redução para animal (de 2,8 para 2,5) e

trator e implementos (de 2,5 para 2,4) e cresceu de 1,9 para 2,3 com uso de

herbicidas. A significativa proporção das capinas química e mecânica tem

contribuído para a diminuição na mão-de-obra utilizada nos tratos culturais

(tabelas 1 e 2).

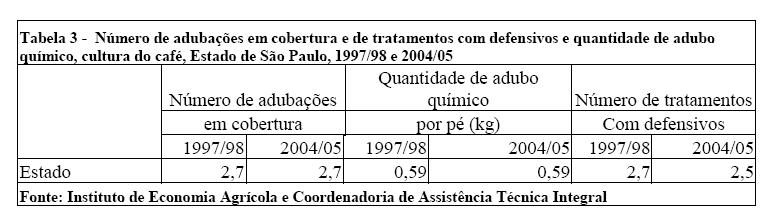

A

adubação em cobertura, outro trato cultural importante, apresenta diferenciações

nas dosagens em função da análise de solo. No segundo ano, ou seja, primeiro ano

após o plantio, realiza-se a adubação de formação, aplicando-se o nitrogênio em

cobertura e repetindo-se a adubação potássica de plantio. A partir do terceiro

ano (segundo ano após o plantio), a adubação de cobertura é realizada em função

do teor de N nas folhas e dos teores de P, K, Mn e Zn revelados na análise de

solo6.

Observou-se redução no percentual de área adubada em cobertura, passando de

78,7% em 1997/98 para 74,1% em 2004/05. O número de adubações (2,7) e a

quantidade de adubo químico por pé (0,59 kg) permaneceram inalterados, nas

safras analisadas. Esses dados constituem indicações, pois deve se levar em

conta possíveis diferenças nas fórmulas (NPK) (tabelas 1 e

3).

A

utilização de defensivos agrícolas tem por finalidade garantir a produtividade

dos outros insumos empregados na produção. A proporção da área tratada com

defensivos em relação à área total reduziu-se de 67,4%, em 1997/98, para 57,5%

em 2004/05, como também o número médio de tratamentos efetuados no ano, que

passou de 2,7 para 2,5 (tabelas 1 e 3).

Além

dos tratos culturais mencionados, há também a poda dos cafeeiros, associada ao

plantio adensado e/ou fechamento da lavoura. São três os tipos de poda: recepa

(corte dos cafeeiros a uma altura de 30-50 cm do solo), decote (corte dos

cafeeiros a 1,50 m do solo) e esqueletamento (desgalhamento lateral dos

cafeeiros, deixando-se a haste principal com os ramos laterais com 30 a 40 cm de

comprimento)6.

A

tendência de declínio na participação dos tratos culturais no total da

mão-de-obra ocupada, observada nos anos 90, permanece em 2004/05, motivada

principalmente pelo crescimento do emprego de máquinas e implementos e do número

de capinas com herbicidas. Há que se considerar, também, a menor proporção de

plantas adubadas em anos de preços mais desfavoráveis para o café. Nas pequenas

unidades produtivas, os tratos culturais ainda têm representatividade no emprego

de mão-de-obra.

A

colheita de café - realizada no período de abril a setembro - constitui uma das

principais atividades do processo produtivo por ser um dos itens que mais pesam

nos custos de produção. Esta operação, que absorveu 72,6% do total de dias-homem

ocupados na cafeicultura em 1997/98, teve a sua representatividade elevada para

89,1% em 2004/05 (figura 1). Ao considerar o período de colheita, ou

seja, 180 dias, estima-se a ocupação de 50 mil a 60 mil pessoas, com variações

decorrentes da bianualidade da cultura, que por sua vez levam a oscilações no

percentual de participação da colheita na mão-de-obra

utilizada.

Algumas modalidades de colheita estão disponíveis ao setor e permitem ao

produtor decidir entre colheita manual, manual/mecânica e exclusivamente

mecânica. Aspectos como topografia e tamanho das lavouras devem ser considerados

na tomada de decisão sobre o sistema a ser

adotado7.

A

avaliação e a análise das informações sobre ocupação de mão-de-obra e das

técnicas utilizadas nos cafezais, obtidas no levantamento por amostragem com

representatividade para o Estado de São Paulo, permitem destacar as práticas que

passaram a ser adotadas no intuito de diminuir custos e aumentar a

competitividade do setor.8

______________________________________________

1Artigo

integrante do projeto Estratégias Comerciais E Caracterização Sócio-Econômica Da

Cafeicultura Paulista, inserido no Programa Nacional de Pesquisa e

Desenvolvimento do Café – PNP&D/Café. Tem por objetivo avaliar a evolução

das técnicas utilizadas na cultura do café com base em informações referentes às

safras agrícolas 1997/98 e 2004/05, obtidas por meio do levantamento amostral

denominado Objetivo, que coleta informações sobre as principais safras agrícolas

(algodão, amendoim, feijão, milho, soja, café, laranja e cana-de-açúcar), bem

como sobre mercado de trabalho e técnicas empregadas no Estado de São

Paulo.

2 Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de

São Paulo, Ano Agrícola 1997/98, Levantamento Final, Novembro de 1998.

Informações Econômicas, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 70-83, março de 1999 e

CASER, D.V. et al. Previsões e estimativas das safras agrícolas do Estado de São

Paulo, 2º levantamento ano agrícola 2006/07, levantamento final ano agrícola

2005/06, novembro de 2006. Disponível em http://www.iea.sp.gov.br

3 Este

levantamento é realizado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) em parceria

com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). Até 1999 a amostra

era composta de 3.622 elementos (imóveis rurais), com delineamento amostral

segundo CAMPOS, H.; PIVA, L. H. O. Dimensionamento de amostra para estimativa e

previsão de safras no estado de São Paulo. Agricultura em São Paulo, São

Paulo, v. 21, n. 3, p. 65-88, 1974. A atual amostra probabilística é composta

por 3.204 Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) e foi sorteada com base no

cadastro obtido no Censo Agropecuário realizado pela SAA e conhecido por Projeto

LUPA, com abordagem multivariada proposta por FRANCISCO, V. L. F. dos S.; PINO,

F. A. Estratificação de unidades de produção agrícola para levantamentos por

amostragem no estado de São Paulo. Agricultura em São Paulo, São Paulo,

v. 47, n. 1, p. 79-110, 2000. No caso da cultura do café, o questionário

"Medição da Técnica Empregada" foi enviado a campo em novembro. Os informes

sobre os diferentes processos utilizados e a demanda por mão-de-obra durante o

ano agrícola referem-se às operações de: plantio, irrigação, capinas, adubação

no plantio e em cobertura, tratamentos fitossanitários e

colheita.

4 O uso de sulcadores aumenta o rendimento da abertura de

covas, tornando mais econômica essa operação. Os sulcos, assim abertos, são de

espaço em espaço aprofundados e "acertados" com enxadões, transformando-se em

covas.

5A terra das covas deve ser misturada aos adubos orgânicos,

minerais e ao calcário, retornando à cova. Uma parcela dos cafeicultores efetua

a adubação de plantio, usando notadamente elementos simples (fósforo e potássio)

e micronutrientes, tais como boro, magnésio, zinco, cobre e

manganês.

6FAHL, J. I. et al. Instruções agrícolas para as

principais culturas econômicas. 6. ed. Campinas, SP: IAC, 1998. 396 p.

(Boletim 200).

7 VEGRO, C. L. R.; MARTIN, N. B.;

MORICOCHI, L. Sistema de produção e competitividade da cafeicultura paulista.

Informações Econômicas, São Paulo, v. 30, n. 6, p. 7-44, jun.

2000.

8 Artigo registrado no CCTC-IEA sob número

HP-25/2007.

Data de Publicação: 30/03/2007

Autor(es):

Maria Carlota Meloni Vicente (carlota@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

Carlos Eduardo Fredo (cfredo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

Celma Da Silva Lago Baptistella (csbaptistella@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

Vera Lucia Ferraz dos Santos Francisco Consulte outros textos deste autor